- 推荐阅读

为破解高中同质化撕开一道豁口

方展画 王健敏 林莉 洪松舟 阮玲玲 浙江省教育科学研究院

千人一面的高中教育已被诟病多时,但如何破解仍是一道难题。

一年前,浙江省确定10所普通和职业高中为多样化发展选修课职业技能类试点校。之后不久,承担此项目的浙江省教科院成立职业技能类课改工作室,同时又吸纳6所重点高中作为技能类课改工作室,率先开展探索。

近日,浙江省教科院派出科研人员赴其中8所试点学校开展调研,在听课、走访、问卷的基础上最终形成试点工作调研报告。

调研报告显示,职业技能选修课试点在稳健中推进。8所试点学校面向高一、高二学生共开设95门选修课,如生活技能类的《烹饪》、《礼仪》、《纸艺》等课程;职业技术类的《数控加工》、《人工智能》、《影视编导与制作》等课程;地方经济类的《铁皮枫斗晶采制》等课程。每校可供学生选择的职业技能选修课在4-20余门不等。

2011学年间,8所试点学校共有近4000名高一、高二学生自主选修了职业技能课程,学生选课率近35%,全部实现了走班上课。试点学校每周有1-3节的职业技能类选修课。所有试点学校都成立了内设在学校教务处或教科室的选修课程实施小组或办公室,负责选修课程的管理与实施。许多学校还建立了《选课指导手册》、《职业技能选修课程开发与实施方案》、《校本课程审议制度》、《职业技能选修课程管理方案》等管理制度,确保学校职业技能课程有序规范运作。

1. 先行先试的三大结论

调查者通过对浙江省义乌中学、温州市第21中、台州市天台中学、温岭市箬横中学、宁波效实中学、湖州练市中学、台州一中、杭州市萧山二中8所试点学校的调研,得出如下结论:

职业技能课改理念被师生普遍认同。调查显示,有83.8%的教师认为很有必要或有必要在普通高中开设职业技能选修课,有82.5%的教师完全了解或基本了解本次课程改革的内容和意义,有90.1%的学生认为学习技术技能类课程有所收获。

职业技能课改实施获家长和社会支持。调查显示,职业技能课程所带来的学生心理状态和精神面貌的积极变化得到了家长的高度认可,有82.4%的家长认为有必要在高中开设职业技能课程,67.2%的家长对此类选修课程持支持态度;而学校属地一些社会和企业对于在普高开设职业技能选修课程也充分肯定,认为这对于企业培养研发骨干、储备地方人才资源具有重要作用,乐于为学校提供师资和设备。

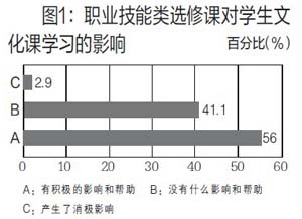

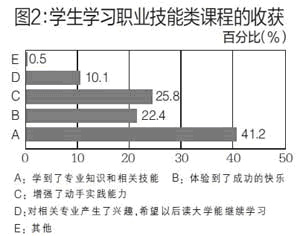

职业技能课改效果获师生肯定。通过学习职业技能类课程,有41.2%的学生认为学到了专业知识和相关技能,有25.8%的学生增强了动手实践能力,有10.1%的学生对相关专业产生了兴趣;有56%的学生认为学习技术技能类课程对文化课学习产生了积极的影响和帮助;34.3%的教师认为在高中开设技术技能类选修课程对学生高考有利。

2. 先行先试的三大经验

“四路径、四方式”的课程开发模式

普高教师自主开发校本课程。天台中学等部分优质普高充分挖掘本校师资潜力,倡导本校教师自主开发职业技术校本课程。

普职教师联合开发校本课程。部分学校采取普高与职高教师联合开发课程的方式,由本校教师负责开发自身感兴趣、有特长的部分课程,由职业学校教师负责开发专业性强、技术含量高的部分课程。

依托职高专业教师开发校本课程。一些普高采取依托职业高中资源,由职业教师开发校本课程的方式。如台州一中依托台州职业中专开设了15门职业技能选修课,箬横中学依托温岭中专开发了7门技能类课。

采用服务购买方式引进课程。部分学校聘请社会上的专业人员进校教学,并购买由该教师开发的课程。如义乌中学的《蔬果拼盘艺术》,聘请专业人员来校上课,并以课时费、教案费加交通费的方式购买其开发的课程,累积形成校本课程。

调查者通过对试点学校课程设置的调查,认为普通高中职业技能课程的开发并不是漫无目的的。

基于教师自身专业特长和兴趣开设选修课程。如《十字绣》、《毛纺编织》等生活类课程由学校有该方面兴趣的教师开设。

基于文化课专业优势生发技能类课程。如由义乌中学物理学科小组研发的《科学玩具的物理原理与创新设计》课程,就是以小商品市场中常见的玩具为载体,将高中物理的相关原理应用于玩具结构分析、改进与再设计,既发挥了普通高中物理理论学习的专业优势,又巧妙地将之应用于职业技能学习。

基于某一特色项目衍生的技能类系列课程。如萧山二中以校园影视制作社团为基础,衍生出了主持、编导、配音、视频剪辑、新闻记者、摄像等技能类系列课程。

基于学校独特条件开设的选修课程。如温州21中围绕塘河文化优势进行绘画、米塑、塘河生态治污与管理、植物养殖等系列课程开发。

可推广的课程开设模式

采取了“谁开发、谁教学”的选修课程师资配置。调研发现,职业技能选修课程的师资与课程开发主体直接相关。本校开发的课程由本校教师任教、外校教师开发的课程由外校专业技能强的双师型教师任教。授课教师还负责教学素材的准备与供给、实践操作设备的统筹等工作。

演绎了“四步曲”的学生选课方式。试点学校在实践中逐步形成了学生选课“四步曲”,即课程介绍、选课指导、网上选课和学校定班。学校教学处根据各专业的人数限制对第一轮报名结果进行适当调剂,使每门课程的人数控制在25-30人左右。

开展了分散学习与集中学习相结合的排课形式。目前,大多数学校的职业技能选修课采取周期性定时上课的排课方式,即每周或间隔一周提供一至两课时供学生选修,完成一学年或一学期的课时量即结束课程学习。而台州一中等学校则根据学校实际采取了集中教学的排课方式,即安排暑期4天时间在职业中专集中进行职业技能实践课程学习,其优势在于实训设备使用、教学时间、学生走校安全等较有保障。

进行了过程评定与作品评价结合的课程评价方式。学校的职业技能选修课程实行学分制,摒弃了传统文化课纸笔测验,注重过程性评价。通常,学分认定会考虑三方面的因素:一是学生学习该课程的学时总量,学生参加课程学习时间必须达到规定的4/5要求,否则本课程不给分;二是学生在学习过程中的表现,如参与教学活动情况、完成作品及各项学习任务情况,从事与学习内容相关的实践技能活动等,由任课教师综合考核后给出一定的分值;三是课程结束时的作品成绩,教师根据学生制作产品、论文材料、成果展示等的质量给予相应的评价。

实践主导+职高生助教的教学新方式

多数学校的职业技能选修课程课堂教学力求做中学,将项目学习和研究性学习与职业课程教学相结合,实施实践为主、理论为辅的教学方式,突显职业技能课程技能指向的特征。温州21中、台州一中等学校在职高开设跨校选修课程中,还充分发挥职高生的助教作用,让已经经过一段时间实践训练的职高生为普高学生进行实践演示,然后由职高生当小老师指导一组普高生开展实践技能操作,实现了普高生和职高生的合作学习。

实例 练市中学的选课走班制

练市中学力争让每一位学生都能按照人生规划来自主修习课程。学校为此开设了38门校本课程,开展校本课程和选修模块的走班教学。

操作流程

开足选修课,让学生自主选择。练市中学开设了丰富、弹性的选修课程,并给予学生自主选择的机会。每学年开学前,学校提前公布本学年拟开设的选修课程目录及选修课程的详细介绍,每类选修课程可供选择的模块不少于6个,选修课程的周课时总数不少于8课时。学校以满足学生第一志愿为基本原则,适当调剂,最终确定选课名单。

分层、分批轮转,全校走班教学。学校为高一、高二、高三年级分层次提供不同的选修课程目录。每学期分三批次轮转教学,不仅保证了每个学生都能选择、学完3个职业技能选修模块,并在此过程中实现了课程的优化完善。

配套管理制度,保障运行通畅。学校设立学生选课指导部,指导学生选课。为每一位学生配备至少一名课程指导教师,为学生形成符合个人特点的课程计划提供指导和帮助。为便于走班管理,选修课程的开设以1次授课2课时,一个模块周课时为2节,总授课课时为18节即一个学分的课程,在半个学期完成。设选修课程开发部,负责对选修课程开发的规划和管理。

成效分析

学生对职业技能选修课程认可度高。以练市中学2013届601名学生报名情况为例,学生选修此类课程的热情大大超出了学校预期,报名总人数超过学生数的2倍多,即平均每位学生选修了2门职业技能课程。

培养了学生自主选择的能力。选课走班制让学生在选课过程中了解自己,学会规划自己的人生。调查中,90.5%的学生表示选择职业技能类选修课程是出于“自己的兴趣、爱好或特长”,而并非是在教师、家长主导下的被动选择。通过学习职业技能类课程之后,表示“很有收获”、“有一些收获”的学生分别占38.5%、58.5%,学生在专业知识和技能掌握、动手实践能力、相关专业兴趣等方面都有所收获。

促进了教师专业成长。教师们普遍认为开设职业技能类选修课程对于转变课程观念、提升课程开发能力等方面都有积极的作用,目前练市中学已有两门课程被列为湖州市精品选修课程。

普通高中开设选修课程并以全选全走的教学方式实施,不仅没有打乱练市中学的教学管理,反而促使了学校的整体提升。近几年来,在生源并不理想的情况下,学校教学质量仍连年稳步提高。

3. 在师生共进中初显成效

学生形成积极学习状态,促进了文化课学习。问卷统计和访谈显示,83.5%的学生是基于自己的兴趣爱好选择相应的选修课程,在课程学习过程中体验到了动手实践的快乐和作品完成时的成就感,使他们有更好的精神状态投入到新的学习中,形成了积极的学习状态。

调查显示,职业技能选修因其对学科知识的综合运用,对学生的核心课程学习起了正向的催化作用,有90.1%的学生表示职业技术课程使他们很有收获或有些收获。以《工艺品数控加工》课程制作金属小陀螺为例,涉及数学的图纸设计、物理的力学原理、化学的金属反应等内容,与学科知识进行了紧密结合,使学生在实践操作中对理论知识有了更加生动、直观、深入的理解,对学科学习兴趣、学习效率、知识应用都具有积极影响。(见图1)

在扩大视野中提升了综合素养。调查显示,通过选修职业技能课程,有41.2%的学生认为学到了专业知识和相关技能,25.8%的学生认为增强了自己的动手实践能力,22.4%的学生认为在课程学习中体验到了成功的快乐,10.1%的学生认为对相关专业产生了兴趣,希望读大学以后能够继续学习(见图2)。可见,职业技能课程的学习,不仅开拓了学生知识面,而且有更多的机会接触未来可能从事的某项职业,打开了更加广袤的视野,提升了学生的综合素养。

在自主选择中奠定了未来专业方向基础。此次课程改革充分考虑了学生的个性发展和素质提升,学校通过开设多样化的职业技能课程,给予学生必要的课程介绍与职业生涯指导,让他们根据自身兴趣和个性特征自主选择课程,形成了初步的职业感知。学生在职业技能选修课中,第一次接触到了项目学习、做中学、观摩实训等以实践导向的、完全不同于书本知识的学习方式,在不同的职业技能选修课程和不断的实训操作中寻找自己的职业倾向,为未来的专业发展方向奠定了一定基础。

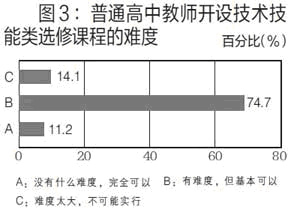

有效提升了教师课程开发力。8所试点学校目前有95门职业技能课程,多数由本校教师开发与教学,这对教师既是机遇也是挑战。学校积极引导教师转变观念,使之逐步形成了对高中课程改革的正确认识。(见图3)

教师将对职业技能开设的支持态度转化为具体的实践,他们认真分析本校学生的知识基础和接受水平,细心剖析职业课程的基本特征和基本教学内容,广泛搜集实践操作所需的各项设备器材和资源,使他们的课程开发能力和教育科研能力得到了一定的发展。许多教师认为,他们的专业价值在基于自身优势的课程开发与实施中得到了充分展示。

学校在转变育人模式中着力打造特色品牌。包括职业技能课程在内的高中课程改革,促使学校思考和探索多样化的课程设置,通过广泛开设选修课程,为学生开辟尽可能多的自主选择空间,让学生在自主选择中成长成才,让学校在特色化选修课程建设中多样化发展。这种多样化、个性化课程改革,促使学校不断按照学生的选择性要求开发建设出更多更丰富的课程,改变了传统高中教育以高考为唯一指向、千校一面的窘境,体现了普通高中育人模式的可喜变化。

学校职业技能课程的改革与实践,也拓宽了试点学校的发展思路,有70.8%的教师认为,目前的课程改革促进了学校教育面貌的改善。而对学校管理层的调查也显示,有87%的校领导能自觉地从学校发展特色出发来整体规划选修课建设框架。调查显示,受学生欢迎、具有可持续发展的职业技能选修课,同时整合了学校发展理念、地方资源、教师专长与兴趣和学生需求等因素。因此,职业技能课程的研发与建设为学校进一步明晰人才培养目标、彰显学校办学特色奠定了良好的基础。以温州21中为例,基于塘河文化正在探索和规划的摄影、DV制作、米塑等课程以及基于温州特色的制鞋、服装设计与制作、温州小吃烹饪等课程,将逐步形成温州21中的特色化课程体系,淬炼学校的办学品牌。

《中国教育报》 2012年9月4日 5版