- 推荐阅读

融入社会:大学园区发展的国际经验与借鉴

融入社会:大学园区发展的国际经验与借鉴

上海市教育科学研究院高等教育研究所 谢仁业

大学园区产生、壮大及发展轨迹表明,其与大学的发展相同步,走过了由自身体系完善向与社会、科技、经济互相渗透、融合的互动开放的过程。本文通过研究世界大学园区发展的经验、规律;寻找其对中国的借鉴。

一、国外大学园区融入社会的发展轨迹

1.文化的同心圆:大学园区的起源及发展轨迹

克拉克·科尔认为,历史上大学是以同心圆的形式不断发展着,它起源于希腊大学的哲学学校和亚历山大里杰区的图书馆——第一座大学图书馆。现代大学在空间上常常反映着自己的历史。图书馆、人文学院和社会科学(学院)位于校园中心,外层是专业学院和科学实验室,周围是工厂,并点缀着学生宿舍、公寓和供膳食的寄宿处。

大学形成的文化动因,同样为我们认识大学园区的起源发展的内在动力提供了脉络。

大学从诞生之日起至中世纪,文学、神学、医学、法学等人文和自然科学学科为主的专业学院为“文脉”,构成了大学的主干学科和专业,在欧洲凝聚成文理基础学院(liberal arts school)。直至文艺复兴和工业革命发生,工业学院、农业学院、军事学院等专业学院在文理基础学院基础上逐步建立,沿着大学文化的主体发展而逐步形成大学园区,形成了一所大学为主体、多所专业学院组成的大学学院区。后又演变成大学园区的四种模式,第一种:一校、多园区分布。如牛津、剑桥大学;第二种:一校、一园区分布。以一所大学为主,构成大学城。如墨西哥大学,由一所大学为主体基础,集聚了文化、体育、卫生科技等产业或机构,形成20多万居民的大学城;第三种,一校多园区多城市分布。在一所大学的文化和体制内,散布多个城市或州县的各个区域,如法国巴黎大学校区系统,美国加州大学系统等。第四种,多校邦联制分布。虽然各大学性质不同,但仍以同等类型或相近水平为文化基础,散布于全国,如美国的常春藤学校系统、日本战前的帝国大学系统

2.产学研结合:大学园区发展的体制创新

大学园区突破传统自我封闭体制的束缚,走出象牙塔、融入社会发展,是在理论或观念创新的前提下实现的。可分为三个阶段:第一阶段,19世纪中叶的美国赠地运动和莫里尔法案。为实现教育促进农业生产科学化的有效途径,发展农业、商业、工业等应用人才为主的院校,1862年通过的《莫里尔法》规定,各州按议会代表每人拨地3万英亩土地建设,其土地的收益资助、维护和维持至少一所学院。《莫里哀法》和赠地运动,促使美国高等教育成功走上与社会经济互动发展的道路,也是美国高等教育领先世界各国高等教育发展的重要基础。第二阶段,威斯康新理念的产生。1904年至1918年,威斯康新大学校长万·亥斯提出“服务应成为大学的唯一理想”的理念,使高等院校职能从教学科研扩展到社会服务。大学与州建立了密切的伙伴关系。州把大学作为自己的智囊;大学把州作为自己的校园。高等院校从此由社会边缘走向社会中心。第三阶段,二十世纪中叶的斯坦福工业园。大学科技园区源于斯坦福大学副校长特曼教授1951年创建的斯坦福工业园,即“硅谷”,其主要标志是以大学为知识创新基础,以高新技术企业及项目作为载体,在园区内形成教学、科研、生产机构紧密结合的形态布局。

作为反面例证,与硅谷同时甚至略为超前形成的前苏联西伯利亚大学城,起步虽早,却不领先,其根本原因是未能在传统体制上实现自我封闭的突破,融入当地社会经济的发展

3.形成战略集聚:大学园区的发展趋势

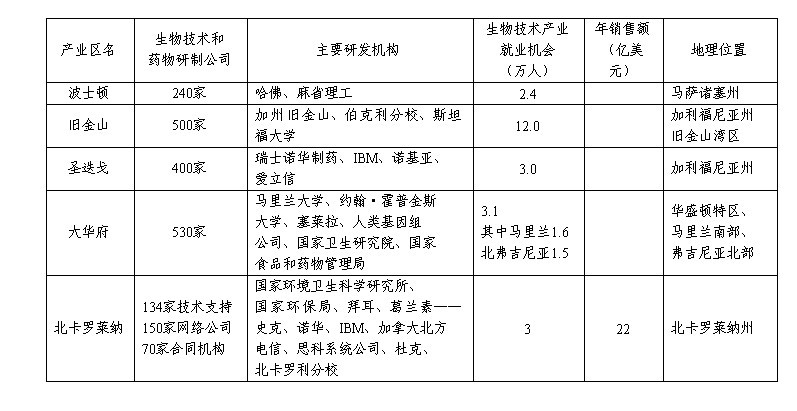

大学园区在国家经济社会发展中的战略地位日益显现。即大学园区的发展日益成为国家战略走向的重要标志。主要发展趋势:一是成为国家战略发展的前沿。美国最新形成了五个生物技术为主的园区:波士顿、旧金山、圣迭戈、大华府地区和北卡罗莱纳研究三角园,其中大华府地区2002年生产总值已超过硅谷(2002年3600亿美元)。以生物技术为主的大学科技园区的形成,标志着美国已完成由信息技术向生物技术的战略转移,一次引领了世界科技、教育与经济互动发展的发展趋势。

美国五大生物技术产业区基本情况统计

二是成为应对全球经济一体化发展的战略先导。如新加坡大学园区的建设,是引进十个世界一流大学,拟成为亚洲教育国际化的枢纽城市,日本、韩国均在。

三是成为引领都市群发展的学术高峰带。建立新的类似大学园区。其中最典型的是克拉克·科尔概括的美国东海岸、加利福尼亚及芝加哥地区形成的三条美国学术高峰带。东海岸波士顿和华盛顿之间,集中了美国40%的诺贝尔奖得主和40%的国家科学院院士;加州学术高峰带集中了美国80%自然科学研究人才;十大学联盟与芝加哥地区集聚了10%的诺贝尔奖得主和14%的国家科学院院士。

以纽约为主体的城市群汇集了全美11%最优秀的大学,日本东京都市群、韩国汉城和泰国曼谷集中了全国近50%的高校,法国巴黎则集中了全国20%的综合性大学,加拿大多伦多拥有全国18%的综合性大学。

二、大学园区融入社会发展的价值及借鉴

1.科技教育经济互动:大学园区体制改革与突破

大学园区与周边地区社会、经济的开放互动,其价值超过了园区内管理体制的改革和资源共享。各进驻大学园区院校而其各自的文化背景,其原有封闭的管理、办学体制特征并未改变,且带着这一共同传统特征进入大学园区。而各自办学管理体制的巨大差异和矛盾,阻碍了学分互认、教师互聘、课程互选等,阻碍了校际办学者体制的突破和资源共享。由此判断,大学园区管理体制与社会发展融合的重要性,远高于园区内各高校之间的资源共享体制

管理体制上,可借鉴国外先进经验,建立由地方政府、科技企业与大学共同组成的董事会或理事会,将产学研结合、科教经互动的责权利体现在制度设计上。尤其是地方政府的介入,可将地方的需求和利益直接促进大学园区的发展。其次,科技企业的介入,也可能将产学研结合的体制,落实到促进周边地区主导产业的形成和产业结构的调整上,避免大学园区的发展陷入只顾自身提高不顾社会经济发展需要的传统模式上

2.服务社会:大学园区使命及功能的转变

与以上认识相一致,大学园区的重要使命是服务社会,尤其是服务周边地区社会经济发展。大学园区建设只有与周边地区的社会、经济发展融为一体,为周边地区社会发展及经济结构调整作出应有的贡献,这一发展观才是真正符合发展规律,并符合周边企业、社区人民群众的根本利益。

在以上使命驱动下,才有可能改变现有相当部分大学园区以人才培养为唯一功能的状态,拓展同时开展科技研发和服务社会的多功能。如主动为周边地区的高新技术研发、现代服务产业等产业结构的调整作出贡献。

大学园区资源向周边地区居民群众开放也是须探究的重要课题。如图书馆、计算中心、体育场所,在规划与建设上周边地区规划接轨。即使在建设或已建设完工的项目,也可探索向周边地区企业和群众的开放,如宁波大学园区图书馆,由宁波市政府投资兴建,其服务对象范围并不限于大学园区本身,而是向全市居民开放。大学园区图书馆周边地区,已成为宁波市民的重要文化教育场所,成为园区内所有高校共享的文化教育资源。

3.引领生产力布局:大学园区发展的新思维

大学园区融入社会、集成创新的重要内容是引领社会生产力布局。可从三个层次进行布局:第一层次,围绕上海未来社会发展的重点领域和地区,聚集高新技术紧密相关的学科、专业和院校;如浦东张江、嘉定汽车城、临港新城、松江新城、闵行新区等;第二层次,与旧城区改造和城市副中心形成相关联的艺术学院、医学院、教育学院、商学院的集聚,如杨浦五角场地区,徐家汇地区等;第三层次,与一城九镇建设配套。一镇至少有一所社区学院或高等职业学院的布局。