我国劳动力市场分割与高校毕业生就业流向研究

我国劳动力市场分割与高校毕业生就业流向研究

马莉萍 岳昌君

北京大学教育发展研究中心/北京大学教育学院

摘要:本文以即将离校的高校毕业生作为研究对象,分析我国劳动力市场分割背景下高校毕业生的就业状况、就业流向及择业观念。研究发现:高校毕业生的就业流向受劳动力市场分割的影响也存在着就业部门、职业以及工作起薪等方面的分割。在此影响下那些未能及时就业的待就业毕业生宁愿暂时失业也要积极进入主要劳动力市场。要想解决高校毕业生的就业难问题,一方面要打破劳动力市场的分割障碍,为毕业生的自由流动创造宽松的外部环境;另一方面也要引导毕业生适当降低就业预期。

关键词:劳动力市场分割 高校毕业生 就业 就业流向

一、问题的提出

20世纪70年代西方国家出现了高等教育毕业生失业和教育收益率下降的现象,自此关于大学毕业生就业难的问题成为学者及政府部门热切关注的问题。国外学者从不同角度对此进行了解释。Blaug等人从劳动力市场的供给方入手,提出在新古典主义劳动经济理论的框架下,如果高等教育规模不断扩大,毕业生的供给持续增加,其工资水平就会下降,高校毕业生失业现象之所以存在是他们不愿降低工资的结果[1]。Carnoy从劳动力市场的需求方入手,认为以追求利润最大化为目的的资本主义企业,通过保持一部分比例的失业大学生来满足企业对人才的需求,同时压低毕业生的工资,提高在岗大学生的生产力[2]。从教育系统自身入手的研究则大体可以分为两派:赞同人力资本理论的研究者认为,毕业生就业难是因为教育质量和专业结构满足不了劳动力市场对人才的需求[3];赞同筛选理论的学者则认为,如果教育只是一种筛选装置,随着教育供给的增加,大学文凭的相对地位下降,越来越多的大学毕业生被筛选下来,要么失业,要么降低需求,从事不需接受高等教育就能从事的工作[4]。

我国的高校毕业生就业从20世纪90年代开始每况愈下,国内学者根据我国高等教育结构和劳动力市场的特点,也从多个视角探索就业难问题的成因。一方面,长期作为高校毕业生就业核心部门的国有和集体企业的就业吸纳能力出现了大幅度萎缩,从1999年开始的扩招又导致了高校毕业生规模的急速膨胀,来自供求不同方向的变动趋势互相撞击造成高校毕业生就业率的迅速下滑[5]。另一方面,毕业生群体就业偏好的高度一致性进一步加剧了供需之间的矛盾:经济发达地区、大城市的就业竞争日趋激烈,而西部、农村落后地区则几乎无人问津。“有业不就”和“无业可就”的同时存在,一方面是因为经济发达地区能为毕业生创造良好的就业环境,实现较高的教育收益;另一方面则是因为劳动力市场的多重分割大大增加了毕业生今后就业流动的成本,对于初次就业的毕业生来说,想方设法留在主要劳动力市场成为主流的就业趋势[6] [7] [8] [9] [10]。

就业状况的持续恶化不仅体现了劳动力就业市场供求矛盾的日益凸显,更重要的是它意味着高校就业市场结构本身可能已出现了本质性的变化[5]。关于劳动力市场分割对高校毕业生就业的影响,相关研究已从理论探讨和现象解释方面进行了有益的尝试,但仍缺乏实证研究的佐证。为此,本文将力图通过分析全国高校毕业生就业调查数据,研究在我国现有劳动力市场条件下,高校毕业生的就业流动方向和求职意愿。本文将着力对以下假设进行验证:

第一,受我国劳动力市场多重分割的影响,高校毕业生的就业存在着一定程度上的分割,表现在就业部门、职业以及工作起薪等方面。

第二,高校毕业生能否进入主要劳动力市场就业,在很大程度上取决于毕业生的学历、家庭背景等因素。

第三,未能及时就业的待就业毕业生并不打算降低求职期望,他们宁愿暂时失业也要积极进入主要劳动力市场。

为了验证对以上研究假设,本文将首先从分析我国劳动力市场的分割状况入手进行研究。

二、劳动力市场分割理论及我国劳动力市场的分割现状

1、劳动力市场分割理论的主要内容

劳动力市场分割理论[11] [12]诞生于20世纪70年代,与新古典劳动力市场理论注重供给方和劳动者个人因素不同,劳动力市场分割理论注重需求方和制度性因素的重要影响,认为由于市场竞争的不充分以及劳动力在不同职业和领域存在的不平等,劳动力在劳动力市场间的流动非常困难,甚至是完全不可能的,即存在着某种程度的分割。在劳动力市场分割理论体系中,居于主导地位的是二元结构学派,即现实中的劳动力市场被分割成两个非竞争性部门:主要劳动力市场和次要劳动力市场。其中,主要劳动力市场是指大公司和政府部门所提供的工作,收入高、工作稳定、工作条件好、培训和晋升机会多;而次要劳动力市场主要是由小企业、小公司提供的工作岗位,收入低、工作不稳定、工作条件差、培训机会少、缺乏晋升机会。次要劳动力市场中的劳动者对自己的工作并不满意,但其在次要劳动力市场中的行为特征使其无法直接进入主要劳动力市场。主要劳动力市场中的劳动者则由于两个市场中在工作条件以及收入等方面的差异,也不愿意进入次要劳动力市场,加之一旦进入次要劳动力市场将很难重返主要劳动力市场,因而宁愿选择失业也不愿意到次要劳动力市场就业。这种因分割性收益的存在而造成的劳动力市场的分割性,使得主要劳动力市场的劳动力供大于求,而次要劳动力市场却人才供给不足。

劳动力市场分割理论主要是基于美国劳动力市场的特点提出的,但劳动力市场分割现象却是普遍存在的一种社会经济现象,不同国家和地区都存在着一定程度上的分割,只不过在发展中国家,由于二元经济结构的存在使得这种差别更为明显[13]。我国劳动力市场的发展尽管日趋成熟,但仍存在着一定程度的分割,与其他发展中国家相比,这种分割具有自己的特点。

2、我国劳动力市场的分割现状

与西方成熟市场经济国家的功能性分割劳动力市场相比,我国劳动力市场处于一种功能性与制度性分割并存的多元分割状态[14]。赖德胜提出,70年代末的体制改革使得原有的城乡二元劳动力市场分割演变为体制内、体制外劳动力市场,其中体制内劳动力市场主要是国家机关事业单位和国有大中型企业,而体制外劳动力市场又可分为农村劳动力市场(主要指各类乡镇企业和私营企业)和城市体制外劳动力市场(主要指三资企业以及国有企事业单位雇佣农民工所形成的市场)两部分[15];蔡昉通过分析工资决定机制将劳动力市场分为典型的国有企业和新生部门(即非国有经济部门)[16];还有更为细致的四元劳动力市场的划分,即农业、农村非农产业、城市正规行业和城市非正规行业,其中城市正规部门是指国有企业、股份公司、民营大公司、外资企业、政府机关、事业单位、公共部门等,城市非正规部门主要指城市的小规模民营企业、个体私营企业等,农村非农业生产部门主要是乡镇企业,包括农村集体企业和个体私营企业两大类[17]。郭丛斌利用2000年国家统计局城市社会经济调查总队城镇住户调查数据,验证了我国的二元制的劳动力市场分割,并且通过计算职业社会地位指数,将各类职业划分为主要劳动力市场的职业和次要劳动力市场的职业,其中主要劳动力市场的职业包括国家机关、党群组织、企事业负责人,专业技术人员和办事人员三类,次要劳动力市场的职业包括生产运输工人,服务性工作人员,商业工作人员,农林牧渔劳动者以及其他不便分类的职业共五类。且这种二元劳动力市场的分割程度在东中西三大经济地区中也有所不同——分割程度随地区经济的发展而缩小[18]。

尽管分类标准不尽相同,但相关研究均证实了我国劳动力市场在地区、部门和职业上存在着主、次要劳动力市场的分割。在这种劳动力市场分割背景下,劳动力的工作找寻和流动必然受到一定程度的限制和影响。高校毕业生不同于劳动力市场中的一般劳动力,他们的相对优势在于受教育程度较高,但由于他们的工作找寻是由高等教育机构向劳动力市场过渡中的初次求职,因此缺乏工作经验是他们的相对劣势。此外,从学历和专业来看,不同学历、专业的毕业生所面临的劳动力市场环境有很大差异。对于高学历或紧缺专业的毕业生,部分流出地省份往往限制他们在省外就业,流入地区则为这些毕业生提供落户便利。而对于各省普遍过剩的专科生,流出地省份的态度是允许甚至是鼓励的,而流入地则往往加以限制[8]。在我国分割的劳动力市场环境下,毕业生的就业意愿和就业流向呈现何种特点?为了回答这些问题,接下来本文将从区域、城乡、职业和就业部门四个方面分析毕业生的就业流向,并通过比较毕业生就业市场在受教育程度和工资水平方面的差异来探讨毕业生就业市场的分流情况。

三、劳动力市场分割背景下高校毕业生的就业流动特点

本研究采用北京大学教育经济研究所于2009年6月进行的“全国高校毕业生就业调查”的数据,此调查覆盖了全国29所高校共21,753名即将毕业离校的高校在校生。其中,已确定就业单位的学生共8,802名,占全体样本的45.6%,选择升学、出国的学生为4,638名,占全体样本的21.5%,暂不就业和待就业学生为6153名,占全体样本的28.5%。本部分研究将以确定就业去向的毕业生作为研究对象,分析其就业的区域、城乡、就业部门及职业流向。已确定就业去向的毕业生基本情况如表1所示。

表1 已确定就业去向的毕业生的基本情况

| 类型 | 比例 | 类型 | 比例 |

| 性别 | 学历 | ||

| 男 | 60.2 | 博士生 | 0.9 |

| 女 | 39.8 | 硕士生 | 14.5 |

| 学校类型 | 本科生 | 54.9 | |

| 重点院校 | 31.5 | 高职高专 | 24.7 |

| 一般本科院校 | 38.9 | ||

| 高职高专院校 | 29.7 |

1、高校毕业生的就业流向

表2显示了高校毕业生的城乡、地区、部门及职业的流向分布。

从城乡流向来看,只有0.9%的毕业生去农村就业,3.4%毕业生流向乡镇,其余95.7%左右的毕业生都在县市以上地区就业。由此可见,尽管我国劳动力市场存在着城乡二元分割的局面,但由于高校毕业生不管是来自农村还是来自城市,一旦入学都变为城市户口,毕业后都可以突破城乡结构的束缚进入城市就业。因此,对高校毕业生而言,其就业并不存在城乡分割,城市尤其是大中城市仍然是高校毕业生最主要的就业流入地。

从就业流向来看,接近八成的毕业生都前往经济较为发达的东部地区就业,其中选择到京津沪三地的毕业生约占全体已就业毕业生的四分之一,而选择到中西部地区的学生则分别仅有10%。由此可见,高校毕业生的就业存在着一定程度的地域分流,经济较为发达的东部地区是毕业生的主要就业流入地区,而经济较为落后的中西部地区仅吸纳了约五分之一的毕业生。

从就业部门流向,主要的就业部门为机关、企业和事业单位。其中,约有10%的毕业生选择在国家机关就业;约12%的毕业生选择在事业单位就业;选择到企业就业的毕业生的比例高达80%,其中多数选择私营企业和国有企业。按照上文对就业部门按照主要劳动力市场和次要劳动力市场的划分(朱农,2001),则可发现约有六成的高校毕业生流入到主要劳动力市场就业,到次要劳动力市场就业的比例约为四成,即就毕业生的就业部门而言,存在较为明显的分流现象。

从职业流向来看,有超过半数的毕业生会从事与技术相关的工作,而与此相比,一毕业即从事管理工作的约有30%。按照前文对职业按照主要劳动力市场和次要劳动力市场的划分(郭丛斌,2004),四分之三左右的高校毕业生毕业后从事主要劳动力市场工作中的职业,而其余四分之一的毕业生则从事次要劳动力市场中的职业,即就职业而言,高校毕业生的就业也存在着一定程度的分流。

概括来说,对高校毕业生就业流向的考察可以发现,几乎所有高校毕业生都选择在城市就业,选择在农村就业的比例很低。如果将主要劳动力市场和次要劳动力市场按照地域、职业以及就业部门进行划分,则发现约有两成的毕业生进入经济欠发达的地区就业,约有四成的毕业生在次要劳动力市场中的部门就业,约有三成的毕业生从事次要劳动力市场中的职业。这说明,尽管高校毕业生是劳动力市场中相对优势的就业群体,但是随着毕业生人数的逐年递增,一部分毕业生已被挤压到次要劳动力市场就业。那么,进入主、次要劳动力市场就业的毕业生具有哪些特征上的差别?他们在主、次要劳动力市场中的收益是否相同?以下部分将试图回答这些问题。

表2 高校毕业生的就业流向

| 主次要劳动力市场 | 城乡 | 百分比 | 地域 | 百分比 | 部门 | 百分比 | 职业 | 百分比 |

| 主要劳动力市场 | 省会城市或直辖市 | 53.3 | 京津沪 | 25.5 | 国家机关 | 10.5 | 行政管理 | 14.2 |

| 地级市 | 30.0 | 东部地区 | 52.9 | 国有企业 | 34.2 | 企业管理 | 15.1 | |

| 县级市或县城 | 12.4 | 三资企业 | 7.0 | 专业技术 | 45.1 | |||

| 事业单位 | 12.0 | |||||||

| 次要劳动力市场 | 乡镇 | 3.4 | 中部地区 | 10.7 | 私营企业 | 34.6 | 技术辅助 | 9.3 |

| 农村 | 0.9 | 西部地区 | 10.8 | 乡镇企业 | 3.7 | 服务 | 11.5 | |

| 一线生产工人 农民 |

3.9 1.1 |

2、毕业生劳动力市场的分割

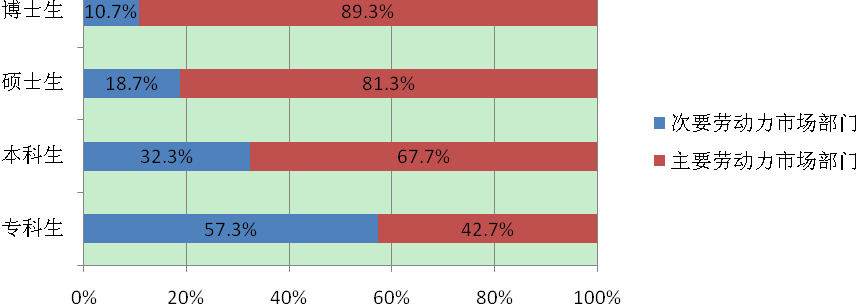

图1为各学历层次毕业生的就业部门流向分布。由图可见,不同学历层次的毕业生其就业部门分布有很大差异:博士毕业生中90%都流向了主要劳动力市场的部门就业,硕士毕业生中有超过80%以上流向了主要劳动力市场的部门。本科毕业生中,有三分之一进入了次要劳动力市场就业,专科生进入次要劳动力市场就业的比例最高,接近60%。

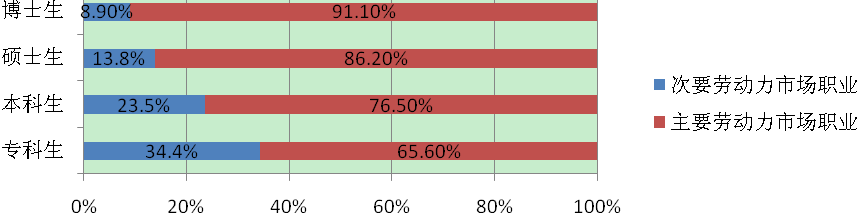

图2为各学历层次毕业生的职业流向分布。由图可见,不同学历层次的毕业生的职业分布有很大差异:博士毕业生中90%以上都流向了主要劳动力市场的职业就业,硕士毕业生中有86%以上流向了主要劳动力市场的职业;而本科和专科毕业生中则分别约有四分之一和三分之一从事着次要劳动力市场的职业。

由以上分析可见,学历层次可能是影响毕业生就业部门和职业差异的重要原因。博士和硕士毕业生是劳动力市场中的优势群体,其就业部门与职业流向均比较集中于主要劳动力市场。本科生和专科生处于相对弱势的地位,在从高校向劳动力市场的过渡中,有相当比例的学生被挤压入次要劳动力市场就业。也就是说,主要劳动力市场中毕业生的平均受教育程度要高于次要劳动力市场,学历是决定进入主、次要劳动力市场的重要决定因素。

表3为主、次要劳动力市场中毕业生分就业部门和职业的平均起薪。可以看出,在主要劳动力市场的就业部门和职业工作的起薪均高于在次要劳动力市场的部门和职业工作的起薪,且方差分析结果显示,这种差异均在5%的水平下显著,也就是说,主、次要劳动力市场具有不同的工资特征。分学历层次来看,不管在主要劳动力市场还是次要劳动力市场,专科生都是相对弱势的群体,平均起薪最低,而其在次要劳动力市场的起薪也显著低于在主要劳动力市场中的就业起薪(5%的显著性水平)。本科生的工作起薪比专科生略高,且本科生从事主、次要劳动力市场中的职业起薪差异显著。硕士生的工作起薪则远远高于专科生和本科生,硕士生进入主、次要劳动力市场中的行业起薪差异显著。

表3 主、次要劳动力市场中毕业生的平均起薪

| 类别 | 各类就业部门的平均起薪 | 各类职业的平均起薪 | ||

| 主要劳动力市场 | 次要劳动力市场 | 主要劳动力市场 | 次要劳动力市场 | |

| 总平均 | 2558 | 1757 | 1548 | 1301 |

| 专科生 | 1762 | 1267 | 1674 | 1143 |

| 本科生 | 2392 | 1912 | 2304 | 2011 |

| 硕士生 | 3742 | 3660 | 3704 | 3504 |

由此我们可以判断,在主要劳动力市场就业的毕业生,其平均受教育水平和工资水平均显著高于在次要劳动力市场就业毕业生,也就是说,在主、次要劳动力市场中就业的毕业生群体具有不同的教育水平特征和工资特征。此外,对毕业生学历层次的分析也可以看出,相同学历层次的毕业生在不同劳动力市场中的工资水平也有较大不同,也就是说,教育的收益率在主、次要劳动力市场也显著不同。由此我们可以判断,高校毕业生的就业市场存在着主要和次要劳动力市场的分割。至此我们验证了第一个假设。

四、高校毕业生就业流向的影响因素分析

为进一步分析影响毕业生流入主、次要劳动力市场的因素,该部分研究以进入主、次要劳动力市场中的就业部门和职业的二分变量分别作为因变量,以代表个人特征的性别、学历、毕业院校的类型、学习成绩、辅修双学位情况、政治面貌,与代表家庭特征的家庭收入、父亲的职业作为自变量,分别建立两个逻辑斯特回归方程。模型中选择的基准组分别为次要劳动力市场中的就业部门和职业,当自变量系数为正,意味着具有此类特征的毕业生更倾向于进入主要劳动力市场就业;自变量系数为负,表示具有此类特征的毕业生更倾向于进入次要劳动力市场。模型回归结果见表4。

表4 高校毕业生就业流向的影响因素分析

| 因变量自变量 | 模型1:主、次要劳动力市场中的就业部门 | 模型2:主、次要劳动力市场中的职业 |

| 学历(专科为对照组) | ||

| 研究生 | 1.825*** | 1.090*** |

| 本科 | 1.087*** | .480*** |

| 性别(男性为对照组) | ||

| 女性 | -.419*** | -.368*** |

| 学习成绩(后25%为对照组) | ||

| 前25% | .097 | .407** |

| 中50% | .204 | .165 |

| 党员(非党员为对照组) | ||

| 党员 | .312*** | .130* |

| 家庭收入(1万以下为对照组) | ||

| 10万以上 | .173 | .076* |

| 1-10万 | .215*** | .100 |

| 家庭社会关系(不广泛为对照组) | ||

| 广泛 | .277*** | .053 |

| 一般 | .077 | .034 |

| 父亲受教育程度(初中及以下为对照组) | ||

| 本科及以上 | .562*** | .625*** |

| 专科及高中 | .012 | .145** |

| 常数项 | .312*** | .361*** |

| R2 | .168 | .206 |

注:***、**、*分别代表在1%、5%和10%的显著性水平。

通过分析回归结果可以发现:

从毕业生的个人特征来看。与前文分析一致,毕业生的学历层次是影响其进入主、次要劳动力市场的重要因素。以专科毕业生作为基准可以发现,本科和研究生都比专科毕业生进入主要劳动力市场部门和职业就业的可能性更大;性别以及是否党员都是影响毕业生进入主、次要劳动力市场的重要因素:男毕业生比女毕业生进入主要劳动力市场的可能性更大;党员比非党员进入主要劳动力市场的可能性更大。从毕业生的家庭情况来看。家庭收入高的毕业生进入主要劳动力市场就业的可能性越大;父亲受教育程度高的毕业生进入主要劳动力市场的可能性更大;家庭社会关系对进入主次要劳动力市场的部门也有一定影响。

由此可见,毕业生在从高校到劳动力市场的流动中,若以是否进入主要劳动力市场就业作为判断优势就业群体和劣势就业群体的标准,那么优势就业群体包括学历层次高、党员、家庭收入高以及父母受教育程度高的男性本科生,这类优势群体进入主要劳动力市场的可能性更大,其获得工资水平高、提升机会多的稳定工作的可能性更大。至此第二个假设得到了验证。

五、劳动力市场分割背景下待就业毕业生的求职意愿

从以上对确定就业去向的高校毕业生的分析可以看出,劳动力市场的分割特性会导致高校毕业生的就业存在一定程度的分流,不同特征的毕业生会分别进入主、次要劳动力市场就业。那么未能及时找到工作的毕业生是否也受到劳动力市场分割的影响呢?为了回答这一问题,本部分将以待就业毕业生作为研究对象,通过分析其求职意愿,找到其未确定就业去向的可能原因。待就业毕业生的基本情况见表5。

表5 待就业毕业生的构成情况(%)

| 类型 | 比例 | 类型 | 比例 |

| 性别 | 学历 | ||

| 男 | 45.9 | 博士生 | 0.5 |

| 女 | 54.1 | 硕士生 | 12.0 |

| 学校类型 | 本科生 | 60.3 | |

| 重点院校 | 12.5 | 高职高专 | 27.3 |

| 一般本科院校 | 60.8 | ||

| 高职高专院校 | 26.7 |

表5为待就业毕业生的基本情况。其中,从性别来看,女生比例高于男生比例。从学历情况来看,待就业毕业生中本、专科生占了87.6%,而硕士、博士毕业生为12.5%,这也从另一个侧面验证了学历层次在毕业生工作找寻中的重要性。从待就业毕业生的学校类型来看,六成的待就业毕业生为一般本科院校的毕业生,超过三分之一的待就业毕业生毕业于高职高专院校,仅有12.5%的待就业毕业生毕业于重点院校。

1、待就业毕业生求职的期望行业和职业

表5是待就业毕业生在求职过程中的首选就业部门和职业分布。由表可见,这些毕业生中绝大多数都将主要劳动力市场中的部门和职业作为择业首选:有八成左右的待就业毕业生在择业中将择业目标锁定在主要劳动力市场中的部门,如国家机关、国有企业、学校、科研单位以及三资企业;约有87%的待就业毕业生会首选从事主要劳动力市场中的职业,如行政管理工作、企业管理工作、专业技术工作以及技术辅助工作。

表5 待就业毕业生求职的首选就业部门与职业

| 首选部门 | 百分比(%) | 首选职业 | 百分比(%) |

| 国家机关 | 23.7 | 行政管理工作 | 29.2 |

| 国有企业 | 27.5 | 企业管理工作 | 19.2 |

| 学校、科研单位 | 19.9 | 专业技术工作 | 33.3 |

| 三资企业 | 7.9 | 技术辅助工作 | 6.2 |

| 城市集体企业 | 4.1 | 服务工作 | 4.6 |

| 私营企业 | 1.5 | 一线生产工人 | 1.2 |

| 乡镇企业 | 13.6 | 农民 | 0.7 |

| 其他 | 1.7 | 其他 | 5.6 |

| 合计 | 100.0 | 合计 | 100.0 |

2、待就业毕业生的期望起薪

对待就业毕业生期望起薪的调查结果见表6。该表的第二列是待就业毕业生的平均期望起薪,第三列是当年已就业毕业生的平均起薪。通过比较可以看出,专科生、本科生以及硕士生所期望的就业起薪均高于平均起薪。由此可见,待就业毕业生对工作起薪的期望普遍较高,这可能是其尚未确定工作去向的重要原因,如果能适当降低期望,将会有助于其下一步的求职。

表6 待就业毕业生的期望起薪

| 学历层次 | 期望的就业起薪 | 已就业毕业生平均起薪 |

| 专科生 | 2154 | 1811 |

| 本科生 | 2559 | 2214 |

| 硕士生 | 3615 | 3293 |

3、待就业毕业生可接受的待业时间

对待就业毕业生可以接受的最长待业时间的调查发现:有四分之三的毕业生可以接受三个月以内的待业,14.7%的毕业生可以接受待业三个月到半年,还有10%的毕业生可以接受半年以上的待业。由此可见,为了找到满意的工作,待就业毕业生宁可短期失业,也不愿“骑驴找马”,这也是目前就业率低的重要原因。

六、主要结论及政策建议

西方就业理论一直强调劳动力流动对于缓和就业问题的意义。根据西方经济学家的观点,如果限制劳动力的流动,不仅会造成局部过剩和局部短缺并存的人才配置失衡,降低社会经济效率,而且还可能使劳动者丧失择业的权利,成为工作单位的附属品,使人才受到压制、打击[19]。我国的劳动力市场由于长期受计划经济体制的影响,制度性分割的痕迹明显,劳动力的充分自由流动很难实现。在这种分割背景下,高校毕业生的就业流动也呈现出一定的特点:

第一、高校毕业生较一般劳动力具有更高的受教育水平,在劳动力市场中处于优势地位,因此主要劳动力市场是其就业的主要市场,而且可以突破劳动力市场的城乡分割,集中于城市就业。毕业生在地域、部门和职业上出现了分流,大部分的毕业生在经济发达地区、高收入的部门和职业就业,但也有相当比例的毕业生流入次要劳动力市场就业。

第二、高校毕业生的就业市场存在主、次要劳动力市场的分流。从受教育程度来看,硕士和博士毕业生几乎全部流入主要劳动力市场就业,而本科和专科毕业生中的大部分进入主要劳动力市场就业,但也有相当比例会流入次要劳动力市场就业。从收入上来说,相同学历的毕业生在主要劳动力市场中的收入显著高于在次要劳动市场中的收入,即毕业生在主、次要劳动力市场中的教育收益率存在显著差异。

第三、毕业生的这种就业分流受到毕业生的个人特征以及家庭因素的影响:学历越高,进入主要劳动力市场就业的可能性越大;男性、党员进入主要劳动力市场的可能性更大。此外,家庭背景也是决定毕业生进入主、次要劳动力市场不容忽视的因素,家庭收入高、父母的受教育程度高、家庭的社会关系广泛也都有利于毕业生进入主要劳动力市场就业。

第四、对那些未找到合适工作的待就业毕业生来说,同样受到劳动力市场分割的影响。他们在求职过程中将主要劳动力市场中的工作部门和职业作为首选求职目标,而且对工作起薪的期望普遍高于当年毕业生的平均起薪。为了找到满意的工作,他们可以接受一定时期的待就业状态,这也是当下就业率持续低迷的重要原因之一。

综上所述,在我国劳动力市场分割的背景下,高校毕业生的就业流向呈现出分割的特点。毕业生就业流动的这种分割,是我国整体劳动力市场分割的延伸和体现,从一定程度上来说,也会进一步加剧整个劳动力市场的分割。经济学家和社会学家们长期以来都在强调教育是解决很多社会问题的“灵丹妙药”,包括促进生产力的提高、促进经济发展、调节收入分配、减少社会不公等等,但教育的“万能”作用是有前提的,即受教育者必须能找到适合的、与之匹配的工作机会。我国目前劳动力市场分割的现状,会严重阻碍毕业生的自由流动,加剧毕业生的自愿失业,教育的配置能力受到抑制。要解决这一问题,最根本的途径是改变我国劳动力市场分割的现状。同时,随着高等教育大众化进程的推进,高校毕业生也应认清形式,适当降低对工作的心理预期,多渠道寻找匹配的工作,积极创造就业机会。

参考文献

[1]Blaug, M. , Layard, R. and Woodhall, M. (1969) , The causes of graduate unemployment in India, Allen Lane, The Penguin Press.

[2]Carnoy, C. (1977). Education and employment: A critical appraisal, Unesco: International Institute for Educational Planning.

[3] Pryor, F. and Schaffer, D. (1997)W age and the university educated: A paradox resolved, Monthly Labor Review , Vo l. 120.

[4]Gray, J. and Chapman, R. (1999). Conflicting signals: The labor market for college-educated workers, Journal of Economic Issues, Vo l. 33.

[5]鲍威. 民办高等教育与大学毕业生就业新市场的形成[J]. 清华大学教育研究,2007,1.

[6]赖德胜. 劳动力市场分割与大学毕业生失业[J]. 北京师范大学学报,2001,4.

[7]赖德胜、吉利. 大学生择业取向的制度分析[J]. 宏观经济研究,2003, 7.

[8]岳昌君,周俊波. 高校毕业生为何跨省就业[J]. 清华大学教育研究,2005,2.

[9]文东茅.我国高校扩招对毕业生就业影响[J].高等教育研究,2005,4.

[10]袁乐平. 制度因素对高校毕业生就业流向影响的经济学分析[J].大学教育科学,2006,6.

[11]Doeringer, P. B.; Piore, M. J.,(1971) ,Internal Labor Markets and Manpower Analysis,Lexington, MA: D. C. Heath and Company, Revised Edition (1985), New York: M. E. Sharpe,Inc.

[12]Piore ,M. J . , 1970 , The Dual Labor Market , Theory and Application , in Barringer , R. and Beer , S. H. , The State and the Poor , Cambridge Mass Winthrop.

[13]张建军. 基于劳动力市场分割理论透视大学生就业市场[J]. 思想理论教育,2007,3.

[14]韩秀华、陈雪松.论我国劳动力市场分割[J]. 当代经济科学,2008,4.

[15]赖德胜.论劳动力市场的制度性分割[J]. 经济科学,1996(5).

[16]蔡昉.二元劳动力市场条件下的就业体制转换[J]. 中国社会科学,1998(2).

[17]朱农.中国四元经济下的人口迁移———理论、现状与实证分析[J]. 人口与经济,2001,2.

[18]郭丛斌.二元制劳动力市场分割理论在中国的验证[J],清华大学教育研究,2004,8。

[19]厉以宁. 就业趋势和就业目标——西方就业理论中合理成分的探讨[J].社会科学辑刊,1988,1.

(文见《教育发展研究》2011年第3期,正式发表时略有调整和改动。)