- 推荐阅读

台湾教师教育政策的发展与检讨

台湾教师教育政策的发展与检讨

南华大学讲座教授 杨思伟

谢谢主持人,首先非常荣幸来跟大家分享一下台湾的教师教育的情况。上海我以前也常常去,华东师大以前也经常去,这几年比较少去了,不过我们和上海师大有一些交流的关系,很高兴有这个机会跟大家做报告。

我今天讲的重点是台湾目前的师资培育的情况。大家都知道,现在大陆的师范教育正在做很大力度的改革,比如说“十三五”中长期发展纲要中对师资培育、教师教育方面都做了很大的策略,特别是投入了很多钱,这个我们在台湾的学者都很羡慕,台湾一点也不受重视。

一、前言——高龄化社会与少子化社会

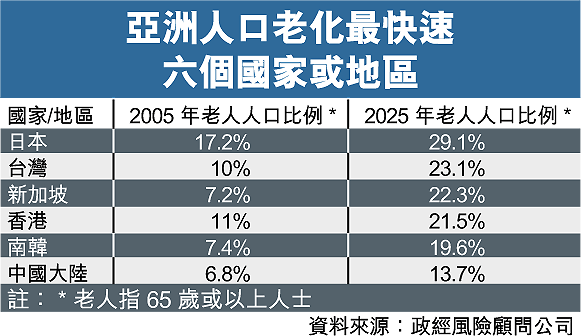

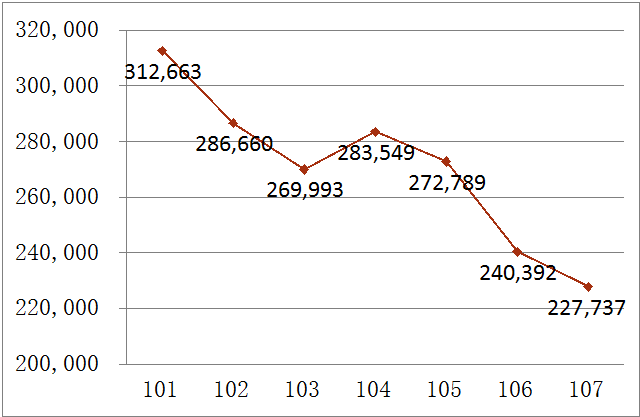

台湾现在有高龄化的问题,台湾未来再十年左右就跟日本一样了,就是高龄层非常多了。

资料来源:教育部统计处(2012)。国民教育阶段学生人数预测分析报告(101~116 学年度)

教育部说有35所大学已经被扣款了,快要招不到学生了。

二、现行教师教育制度

1.师资培育与教师教育的定义

台湾习惯用师资培育,大陆都讲教师教育。台湾的《师资培育法》里面只谈到在大学时候的培育和实习阶段,不包括在职进修,在职进修基本上在师资培育法里面是没有讲到。师资培育的内涵包括职前教育和实习导入阶段;而教师教育还包含在职进修阶段,是系统性概念的用语。现在汉语圈已经使用“教师教育”。

2.教师教育在台湾的发展脉络

1.1945年起,沿用1932公布《师范学校法》,及教育部修正《师范学校规程》;2.1979年订定《师范教育法》,师资培育一元化;3.1987年提高学历至学士学位层级(包括幼教教师);4.1994年《师资培育法》由师范校院扩大为包括一般大学皆可培育(闭锁至开放制);5.2003年实习改为半年,采用笔试之教师证书检定(考试)制度;6. 2011年教育部成立师资培育及艺术教育司;7.2013年公布师资培育白皮书。

1945年第二次大战结束,1949年国民党正式到台湾来,在这个中间沿用大陆的相关法规,到1979年的时候才定的师范教教法,师范教学真正有法规的依据是1979年。1987年的时候我们老师的学历就已经提升到学士层级了,包括幼儿园的老师,所以台湾是没有什么师范、师专的,在1987年就已经提高到学士了。1994年的时候,从师范校院为主的师范大学扩充到一般大学都可以培育老师。这个时候毕业以后都要到学校实习一年,还有检定,然后才可以拿到教师证书。到2003年的时候实习改为半年,以前检定考试是没有真正考的,是资料看一下就完了,后来真正考,先考四科,就是学完教育相关的课程,如果没有通过那个考试的话,还是拿不到教师证书。台湾教育部后来成立师资培育及艺术教育司,这个是很不容易的,以前并没有这样的单位,我们大陆教育部都有。但是这个很怪的是师资培育和艺术教育放在一起,不是纯的谈教师教育,还包括艺术教育。2013年师资培育有政策文件,当然台湾的政策文件不一定有那么大,但是已经有了东西,这个是我跟一些学者、专家一起撰写的,所以在过去的10年,在台湾的教师教育方面做了很多的参与。

3.台湾教师教育制度现况

台湾的师资培育现状跟大陆应该差不多,有一点点不太一样。总的来讲,修完学士课程拿到学士学位,加上修应该有的教育学分,然后实习半年,通过检定考试可以拿到老师资格证书。现在的通过率只有八成左右,每一年有一点变,所以读完课程不一定可以通过考试拿到证书,有了教师证书还不一定有工作。还要参加教师甄选,就是各个地方政府组织考试。这样算下来,可能最终一半有工作机会。现在不到一半,层层筛选,并不是读完了就一定可以当老师。现在大陆好像也在推检定教师。

老师不是公务员,学士起薪与硕士起薪不一样,台币差4000多到5000块。教师没有分级、没有评鉴,每年都可以提叙薪水,教师没有特别要求在职进修时数,当然有做广告,但是没有强制一定要怎么做。

三、现行政策重要主轴

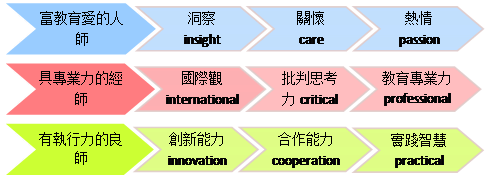

我们现行政策主轴一定有,希望培育能教、会教、愿意教的人师、经师、良师。在台湾是这样的。希望教育行政机关能够规划,希望在培育及进修体系里有标准本位、专业发展。现在我们培育的管道是多元的。希望老师有文化传承、教学创新。

最近我们做的是以师资培育白皮书政策为主推动,因为当时定的时间是到2020年左右。

现在有一个减量政策,我们最高的时候一年培养2万个老师,到现在只剩下8千多,或者是传统培养老师的大学都要求大学生只能有一半可以为老师,所以有人会问:只有一半的同学可以修成为老师的课程,那么还是教育大学吗?这些和一般的大学有没有不一样?要不要改名称?当时是因为总体的量太多了,但没有缺口,所以没办法就业,这就造成政府的压力。所以政府就在讲“流浪教师”,就是有修完想当老师但没有机会当上老师。所以我们曾经也想过到大陆去,不过老师的交流还是很困难的。老师的交换交流可能要从幼儿园开始,因为幼儿园没有涉及到思想的程度。不过说不定可以交流,因为台湾培养了蛮多还不错的老师,只是找不到工作。另一个是薪资的问题,现在台湾和大陆的大学师资,博士层级的师资交换不是很频繁,像临近的福建省就找不到台湾的博士去那里工作,现在中小学老师应该有一点困难。

再一个就是公布教师专业标准。大陆已经公布了,我们还在谈。我们觉得可以用这个标准来评定,但是是可以自愿参加,也可以不参加的,实质上没有很大的约束力。未来想要推教师评定,但牵扯到修订法规的问题,会牵扯到行政机构,行政机构要执行权利是非常困难的。

另外我们一直在讲的“创客”,“教育创业家”也是类似的,这是世界潮流。

师资培育的愿景,我们提出(ICP)3,I就是洞察、国际观、创新能力这三个能力,C就是关怀、批判思考力、合作能力这三个能力,P就是热情、教育专业力、实践智慧这三个能力。刚好对应这边的人师、经师、良师。

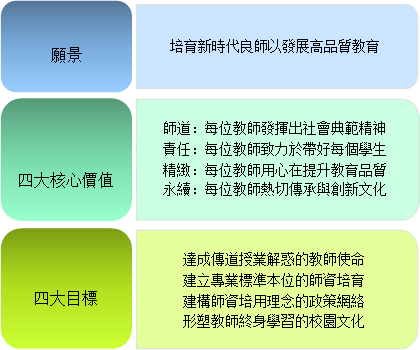

也有提出愿景、价值、目标:

四、政策推动之问题与困境

变革阶段,我们也在思考相关政策问题。

新世纪之教师教育政策是什么?

少子化现况下师培政策要放松或规范?

如何吸引优秀人才进来师培系统?

如何更能培养优质之教师?

师培政策一体化之作法?

师资培育大学何去何从?

教师专业发展、教师评鉴、教师职涯发展等问题。

对师资培育及艺术教育司之期待为何?

人事法规及经费配套等如何进行?

教育部政策规划能掌握趋势与需求吗?

政策出炉后,教育部能落实政策吗?

师培大学如何改善与精进呢?

教师团体会支持吗?如何改善呢?

教师本身愿意自我省思与专业成长吗?

现在思考台湾的问题,21世纪的师资培育应该怎么做?我们在辩论的时候,有朋友说要更放松,还是要更规范。他现在已经找不到工作,不要再管那么多,不要再限制那么多了,不要再要求培养更好的老师,这个就是所谓松绑或者是规范,这是最后一段辩论的议题。其实我们三院的机构好像很多东西也不能管,我只是管一部分而已。只管职前培育和在职进修,涉及到薪水,涉及到全校性基本上教育部是不管的,本来就是这样规定的。现在我也在不断思考真正推动主政单位,他好像有什么困境,主要原因就是教师工会,教师团体非常强势,甚至可以跟官方对抗,官方很多东西就不敢做,这是我们现在面临最大的问题。

在摘要里刚刚提了一下,政府也强调了,比如好学生不一定有想要的带教老师,在前一阶段,包括师范教育法和师资培育法后面的一段时间,是台湾最优秀的学生进来当老师,其中有一个原因是读书不用钱,公费;另一个原因是保障一定的公正,所以全台湾最优秀的人都进来了。现在已经不是了,现在包括台湾师范大学,很多科系进来的学生不一定是最顶尖的,主要原因是没有办法就业,找不到工作,所以大家曾经在不断思考是不是恢复公费制度。所以我把它变成“七化危机”:教师教育市场化、教师教育体系尚欠标准化、师范/教育大学边缘化、职前培育课程粗廉化、实习教育形式化、专业发展断裂化、主政机构无力化。

有一个问题目前也在检讨,如果提升到大学,也有产生一些负面现象,比如教师教育的师范性越来越少了,我们都在讲师范性和学科性,所以师资培育的课程也逐渐的边缘化了。台湾这个事情基本上已经发生了,而且问题也是很严重的。然后是学科教学化,有一个原因是跟升教授没有什么必然关系,如果要拿这个东西去升等也不太容易,但我们知道做这个东西是需要花很多时间,实践课程的弱化,因为太慢了,不容易看到成果。

我们常常在想,师资培育和教育学系、教育学院有关系吗?像大陆有一些学校成立教师教育学院,国外也有类似的,可是台湾要改变这个东西非常困难,因为大学虽然有一点自主,但并不像大陆要设什么就设什么。像日本也有学部。所以教育学科这个问题在台湾很难发生。大陆人比较多,所以在调配上会比较容易。

教师教育市场化的问题就一直存在,所以大学对培养老师也不见得有兴趣,好像嘉义大学这边原来是专门培养老师的,现在变成综合大学里面的一个学院。这个就要看上面的引导者重视不重视,我不是说嘉义大学不重视,就是举这样的例子。所以可能会因为不一样的人做校长,想法不一样,发生改变。所以像这样的大学就存在一个微妙的地方。

还有教师团体和教育部门之间的杠杆问题。教师团体的力量很大,我们在推动什么东西的时候,最后发现都推不动,因为一直在改,就不知道何年何月何时才会成功。世界上的事情都是这样的,很多事情不一定是完整的。

五、师培政策之新发想

其实师资培育本身就是有公共性,或者是准公共产品。师资培育里面教育的课程可不可以放给大学一起做?大学想要开什么就让他们自己开?可是台湾大学现在的方式是课程有共同标准,各种大学一直在争为什么不让他们自己决定,到最后一个基本问题就是准公共性问题。因为培养老师是比较特殊的行业,这不是大学自己随便想怎么做就怎么做的。然后是学术性和临床性,这个是实习实践的问题,这整个都是一个专业。另外大陆的文献里面有提到,大家看到医学教育的定位很清楚,有各种专业标准、能力指标等,医学教育里面很多东西是我们教师教育应该要学的。因为我们会被人家评为不够专业、太哲学性、太不具实验性。医学教育可以做到让人家都很钦佩,是因为不会手术就不会手术,可是我们好像每个人站在这里都可以上课,所以专业性到底在哪里?说不定像刚刚讲的教学的更细致化、流程更弱、去科学性可能就是我们的专业,所以这个也是可以努力的。

现在是一个变革的时代,我提一些想法,比如说要有整体的观点,思维的哲学观抓专业主义、标准团体、品质保证。

师培政策应有整体的观照,系统化、一体化的思维

培养、应用和聘用要合一。我们以前常常讲前端培养了半天,老师进到现场去了以后发现前面学的都没有用。原来都是理论,前面和实务接合不在一起。所以我们现在要求大学的教授如果没有现场教学经验的要去现场教书,比如培养小学老师就要到小学去教,培养中学的老师就要去中学教。常常要带学生去现场去看。以前可能不重视这个,可是现在在做。

师培哲学观:专业主义、标准本位、品质保证

现在台湾基本的观点是这几个,我称为哲学观,就是专业主义、标准为本、品质保证,这是我个人的观点,官方没有特别强调。官方强调专业和品质保证,优质实际上就是减量,现在应该已经停住了,不会再减下去了,大概一年培养8千个左右,包括中学老师、小学老师、幼稚园老师等等。

然后是我们师范教育大学的定位和功能,台湾一直游离、动摇,培育模式是要大的改变。比如说台湾教育大学曾经做这样的试验,可那个毕竟只是试验,会不会放手?如果让师范学院什么都做,可不可以做?这都是可以思考的。培育课程就是更具实践性,更具临床性,然后是教学和教师怎么样协调,行政机构的主导地位,教师证书是不是要做整理和区隔。我们几十年来都没有变化,甚至连高中都没有特别的证书,我们就称为中学证书,我们知道这个应该是不太一样的,这边是我最近一直在思考的,就是我们教育学者,所谓师资培育学者也是可以的,是不是要做更多的努力?以往大家也不太敢谈这个问题,因为我们自己是自己人,自己讲自己好像很怪,所以我提出要有反省的能力,我们现场教师要有思考判断能力,要有反省的实践家,可是大学教授有没有?

我们总共有这几种教师教育基地——师范/教育大学、传统师范校院改制的大学、一般大学教育学院/系所、一般大学师培学程,有想要改革吗?现在又是市场化。还有就是教育者、政府机构。我们非常羡慕大陆的教育者,台湾现在是在文革,大陆现在是在稳定发展。没有钱,政府也不重视,就教育的预算还是蛮多钱的,可是钱都用到不同的地方去了,很少会拿到师资培育这边。我们在想免费生制度,当然量不可能很大,也不可能全部都是免费的,但是这个制度我们一直很怀疑。以前让很多很认真的、家庭经济比较不好的小孩子借这样的机会促成社会地位的流动,现在基本上在上面的都是这样出来的。所以不管在什么时代,免费生制度应该是可以考虑的,让很认真的、家里面比较困难的小朋友有机会借这样的路翻身。

最后简单提一下学习过程的基本观念,从基本概念到专业应该要拿证书,拿到证书就代表有能力了吗?这是要考虑的。技术的熟练者变成一个反省的实践家,类似刚刚的专题演讲,老师应该变成一个学习的专家,包括自己的学习,教会学生学习。我想两岸的总的框架都是差不多的。

六、结语—政策本土化之省思

另外一个命题就是大陆学者都在谈的,我们现在谈的东西都是西方的东西,引用很多都是西方的东西,我们要不要回到中国这里来找寻,特别是像我刚刚讲的:师资培育一定要人师、经师,一定要“传道授业解惑”。但是教师会讲:现在什么时代了,怎么还讲这个,老师就是一个在台上教书的工人,怎么可以讲人师、经师?我们讲这个就是中国文化里面最宝贵的东西,这是一个很值得我们思考的地方,就是怎么样从我们中国的角度来建构符合我们自己的教师教育的架构,这个是我们努力的方向,大陆也在努力的方向。文化层面大家都知道,我们是儒家的儒教有很深的文化涵养的问题,西方基督教文化当然没有。知识社会下学生怎么变化,我们心里面的思维模式怎么来建构,建构什么样的思维模式,所谓教师教育的模式,这个都是我们需要努力的。台湾有台湾自己的问题,台湾有台湾自己的困难点,大陆有大陆的难点,但是建构一个在知识社会系统之下的,还有建构一个在中华文化下面的思维模式这个我们需要努力的。系统化师资教育模式——UGSSE,U是大学,G是政府,大家要一起合作,大陆有一些地方在讲UGS,观点是很清楚的,就是大学和政府、学校要合作,说不定再广一点就是和社会团体、和教师教育者配合,这是教师教育者的努力,应该是比较遥远的,但在这边和大家一起探讨。我就简单报告到这里,谢谢。

【以上文字根据录音整理,未经讲话者审阅,特此说明】